老冯(化名)以前是村里有名的老教师,是正式的编制教师,已经退休的他养老生活过得十分美满,只有一件事一直困扰他:儿子一直不结婚。

他年年都在催,从大前年一直催到去年。终于,他的儿子在他几番催促之下,在去年10月份终于结婚了。

老冯心里美着,心想着该操心抱孙子的事了。

可左等右等,儿子媳妇就是不肯生,老冯问急了,儿媳却冷冷回了一句:“房贷还没还清呢,我怎么敢生个娃让他跟我们一起吃苦呢?”

老冯叹了口气:“国家都在鼓励生娃了,你们咋就不听呢?”

结果儿子一句话堵得他无话可说:“爸,生娃是我们自己养啊,我公司最近都在优化人员,我怎么敢冒险生娃呢。”

这不是个例,而是如今社会的常态。

近年来,国家各种催生政策密集出台,从延长产假、发放补贴到育儿托育服务,不少地方甚至喊出二胎三胎奖励金、生娃给补助的口号。

然而,效果却不尽如人意。生育率仍旧跌跌不休,年轻人依然能不生就不生,甚至不少人连婚都不结了。

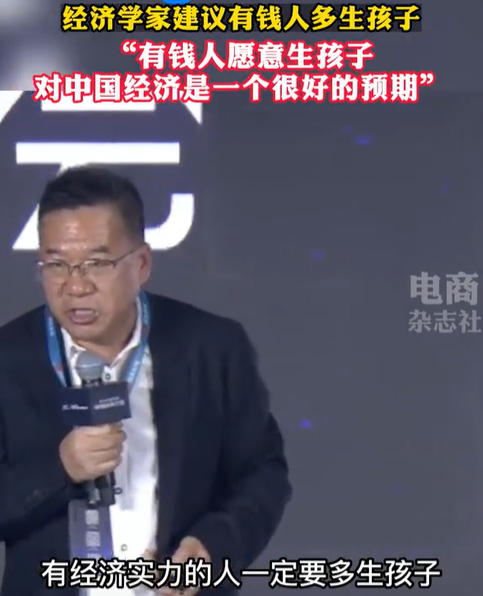

面对这场生育寒冬,终于有专家放话了:“全面放开四胎,富人多生,穷人可少生。”

这话一出,舆论哗然,支持和质疑的都有,但不得不承认,这背后确实道出了当前生育现实的一种新型思考。

催生政策全面失灵,生育不是喊口号

从鼓励二胎到全面三胎,如今甚至有人提出干脆取消上限,放开四胎甚至不限生,这背后反映的是现实的无奈——传统催生手段已经不灵了。

因为生育,从来不是一句口号能解决的,而是赤裸裸的经济账,养一个孩子从出生到大学毕业,至少几十万;

若要更好的教育环境、生活条件、课外辅导等,那得上百万起步,哪怕国家补贴再多,也只是杯水车薪。

现实就是——年轻人不是不想生,而是根本生不起。

一位网友调侃得好:“不是我不想为国家多添人口,是我连自己都快养不起了。”

“富人多生,穷人可少生”?这话很扎心,但不无道理

很多人看到这句话,第一反应是:专家这是在搞“阶级生育”吗?实际上,这不是偏激,而是现实逻辑。

因为富人具备更多的资源,可以为孩子提供更优质的教育、更好的成长环境、更健康的生活方式;

他们不需要为奶粉钱焦虑,也不用担心孩子生病住院就吃土一月,自然更有动力去实现多子多福。

而穷人,本就承受着巨大的生活压力,在“生了谁养、谁教、谁带”的问题上难以找到答案,不生,是最现实的选择。

一个家庭愿不愿意多生,关键看收入和对未来的信心。

收入高、有安全感的人,自然愿意承担更多家庭责任,而那些朝不保夕、被房贷车贷压得喘不过气的人,不是不爱孩子,是不敢给孩子苦日子。

心理学中有个概念,叫“选择性回避”——当某个选项既费钱又费力,且回报不确定时,人会本能地选择逃避。

生育这件事,现在就是很多年轻人选择性逃避的对象。

毕竟,当一件事要你付出十年青春、百万元投入、无数焦虑和睡不好的夜晚,而你却看不到任何回报和社会保障,自然不愿意踏入这条路。

所以,催生的方向,不应只是开放政策、发钱奖励,而应该更深层次地思考:如何让人们敢生、想生、乐于生?

这就需要政策从表层福利走向结构性改革:

减轻年轻人购房压力;建立完善的托育和教育系统;提供长期可持续的生育津贴;打造育儿友好型职场环境。

生育,不该是一场赌博,而该是一种可以安心做出的决定。

“全面放开四胎”是为那些有能力、有意愿多生的家庭,提供一个公平自由的环境。

比如高收入群体,他们有意愿承担更多育儿责任,却被过去的限制政策所束缚,那么开放就是合情合理的。

同样,那些生活困难、缺乏保障的人,不生或者少生,也应被社会理解和包容,而不是被道德绑架或舆论裹挟。

因为真正现代化的社会,不是每个人都一样,而是允许差异存在。

与其逼人生娃,不如给人希望

与其喊着“多生几个是对国家的贡献”,不如让年轻人看到“生一个能活得体面”的现实。

说到底,生育不是任务,也不是义务,而是源于对生活的热爱与信心。

如果连活着都很难,那生育就注定只能停留在纸面上。

只有当人们不再为日常发愁、不再为教育焦虑、不再为生病担忧,他们才会愿意打开人生的另一扇门——迎接一个新生命的到来。

到那时,不用催,也会生。

-The End -

作者-李眉

第一心理主笔团 | 一群喜欢仰望星空的年轻人

图片源自网络,侵权请联系